経済は感情で動く

経済は感情で動く

マッテオ・モッテルリーニ

パート1 日常の中の非合理

・計算や推論をいつまでもやっていると、ますます泥沼にはまってしまう。

・自分でアンカー(錨)を降ろす前に、誰かに降ろされる前によくよく注意すること。アンカーが降りたところから遠ざかるのは容易ではない。

・ヒューリスティクスによるバイアス。人が合理的な判断をすることを否定するのでなく、「完全合理性」の人間像を仮定した標準的な経済学の誤りを指摘。

・秩序のないところに秩序を見つける能力、単なる偶然に過ぎないものにありもしない意味を付与。(中略)統計的サンプルが少なくて判断が不可能な場合でもとにかく一般化しようとする。

〇ホットハンドの誤謬といわれていますが、現在の研究では、ホットハンドを支持するものもあります。自身のマインドセットに有効に使えるとよいですね。→ホットハンドを支持する研究

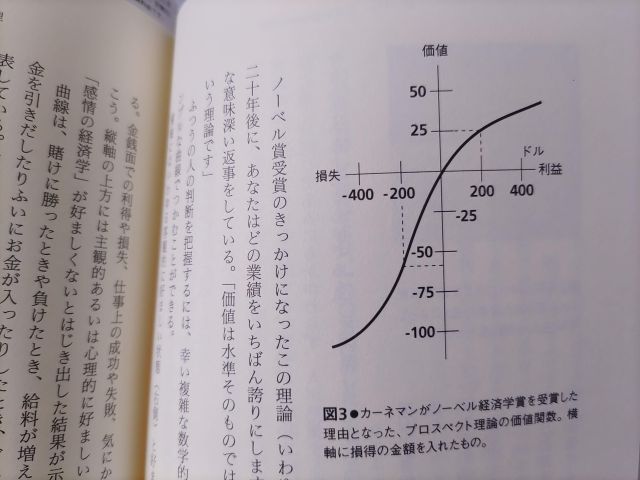

・「損失回避の原則」。利益が大きくなるほど満足度は減っていき、損失が大きくなるほど苦痛の度合いも減っていく。

〇快楽の踏み車、人は馴れます。

・経済学者のロバートフランクは、人々が決定をする際、社会的比較がものをいうと説く。「我々の社会生活は絶対的にいい立場ではなく、相対的にいい立場を選ぶことで成り立っている」。

・得しそうなときには確実性を好んでリスクを嫌い(危険回避)、損しそうなときはリスクに向かいやすい(危険追及)。損したときはいっそう悔しさが大きく不快に(損失回避)。

パート2 自分自身を知れ

・相対的リスクと絶対的リスクの差は極めて重大な結果をもたらす。

・統計に日頃から馴染んでいないと以下に罠にはまりやすいか、そのために生じる錯覚がいかに人を惑わせるか。

〇マスコミの怖さもここに多くありますね。

・強い先入観を持った人は、是と非の両方を混ぜて一つにしたものを見せられると、その後はもとからあった先入観をいっそう強める。自分に合わないものを無視するからでなく、それらを軽んじ疎んじるためのもっともな理由を躍起になって探す。

・ある決定が正しいかどうかを知るには、その決定に伴う結果を考えるのではなく、決定のプロセスを考えなければならない。(中略)、問題は、結果が分かった後で(事前に正確に予測することなど不可能)ある決定を評価するという方法が、将来何かを決定するときのやり方に影響を与え、よくない結果を出してしまうこと。

・あらゆる経験の快苦の記憶は、ほぼ完全にピーク時と終了時の快苦の度合いで決まるという「ピークエンドの法則」。

・「終わり良ければ全て良し」。

パート3 判断するのは感情か理性か

・「ソマティック・マーカー仮説」。内臓系や筋肉・血管系の反応の刺激が喚起する身体(soma)に関わる感情が「直感」をもたらし、前頭葉腹内側部が「良し悪し」のふるいにかけ、意思決定を効率的にする。ヒューリスティクスとの共通点。

・脳神経学と経済学が融合した「神経経済学(neuroeconomics)。行動経済学で扱ってきた様々な行動が当面の研究対象。

応援クリック、励みになります!![]()

にほんブログ村