OJTメンター研修・指導員研修

未来の人材を育む羅針盤:ラーンフォレストのOJT研修

OJTメンターに任命されて・・・

OJTメンターや指導員、トレーナー等、新人教育担当に任命されたとき、まず最初に思うことの一つとして、「自分に教えられるかな・・・」という不安を感じる方が多いのではないでしょうか。というのも、私たちは様々な人に色々なことを教わってきていますが、いわゆる「教え方」を教わったことはないという方が大半でしょう。ですから、教育担当としてどうやって仕事を教えていけばいいのかと、悩みながらも自己流で教えていかなければいかない方も少なくありません。

教え上手とは?

新人に早く仕事を覚えてもらいたいというのは、全社共通の思い。そのために、OJTメンターに求められるのは、「上手な仕事の教え方」です。教え上手な人を一言で表すと、「相手本位」という一言に集約されます。では、相手本位な教え上手な人はどのような行動をとっているのでしょうか。それは具体的には大きく3つ、「相互理解」「関係構築」「学習支援」です。

【相互理解】

新人のことをよく知ることはもちろん、自分のことも知ってもらい、信頼関係を築く必要があります。そのためには、「傾聴」と「観察」が重要になります。そして、相手のタイプを把握することも必要です。

【関係構築】

関係構築には二つの側面があります。一つは、新人とOJTメンターとの1対1の関係。そして、新人と周囲の人々をOJTメンターがつなぐ1対多の関係です。まずは相互理解で1対1の信頼関係を築きますが、一人で教育を抱え込んでは自身の業務との両立ができません。ですから、周囲の力を借りる、他者を巻き込んで教えることが必要です。

【学習支援】

相手本位な教え上手は、相手が学びやすいように手助けをします。新人のタイプに合った教え方や、新人のレベル感を見極めることも必要です。

OJTメンター研修における3つの学術知見

OJTメンター研修・指導員研修において、ラーンフォレスト合同会社では3つの学術知見、「組織社会科論」「正統的周辺参加論」「研修転移研究」を取り入れています。

===

経営学における「組織社会化論」

~新人が能動性を発揮できるのは、周囲からの働きかけがある職場である~

「組織社会化」の定義として、高橋(1993)は、『組織への参入者が組織の一員となるために、組織の規範、価値、行動様式を受け入れ、職務遂行に必要な技能を習得し組織に適応していく過程』と述べています。新しく職場に入ってきた新人(新卒・中途)が、その職場に「適応」していく過程のことです。いってしまえば、新人が職場に「なじむ」ということです。新人が職場になじむためには3つの指標を満たす必要があります。それは「役割の明確化」「自己効力感」「社会的受容」です。朝、職場に来て手持無沙汰にならず、この会社でやっていけそうだという自信が持て、周囲に受け入れられているという気持ちになれば、会社に「なじむ=適応」することができます。

教育学における「正統的周辺参加論」

~新人は一人で学ぶわけではなく、「いざなってくれる」OJTメンターや教育担当者の働きかけ、そして上長及び職場全体での働きかけが重要~

新人は職場に適応していく過程の中で、葛藤を覚えます。適応を「染まる」という言葉で表せば、新人の気持ちとしては、「職場に染められる」「自分の個性が奪われる」というネガティブなイメージにも捉えられる場合もあるかもしれません。そんな時、身近な先輩としてのOJTメンターや教育担当者がの働きかけが必要となってきます。OJTメンターや教育担当者には「いざなう(誘う)人」として、新人の職場参加を促し、自分一人で育成・指導を抱え込まず、周囲の協力を得て複数で教えることが必要になります。

「研修転移研究」

~研修で学んだことを職場で実践するためには、職場の直属長の関与が重要~

研修で学んだことを職場で実践する場所がなくては、せっかくの研修が無意味になってしまいます。そうならないようにするためには、研修中だけではなく、研修前後の直属長の働きかけが最も重要になります。研修で何を学んだのかをヒアリングしたり、学びの発表・実施の場を提供したりと、研修の転移を促すことで、研修で学んだことが現場のインパクトにつながることを目指します。

===

OJTメンター研修・指導員研修では、上記の3つの学術的知見をベースにしつつ、「俳優経験」を武器にわかりやすい表現に落とし込み、OJTメンターや指導員、教育担当者の方々に、新人や部下育成に寄与する「上手な仕事の教え方」をわかりやすくお伝えしています。

OJTメンターの役割とは

OJTメンターの役割は「誘う人」として、「新人の適応を促す」ための手助けをすることです。具体的には、OJTメンターには3つの役割が求められています。それは、「仕事を与える」「ルールを教える」「人を紹介する」の3つです。新人を手持無沙汰にせず、社会のルールや組織特有の文化を伝え、新人の人脈づくりの手助けをすることで、新人はどんどん会社になじみ、成長していきます。新人をはじめ部下・後輩が成長してくれれば、自分の仕事を任せられるようになり、さらに大事な仕事に取り組むことができるようになります。

OJTメンターは「プレ管理職」経験に

OJTメンターを任命する際には、将来のリーダーやマネジャー候補になってほしいという期待も込めて任命すると思います。そもそも、辞令を受けてマネジャーになり、「マネジメントよろしくね」と言われても、当人は葛藤を感じることと思います。

管理職として初めて部下をマネジメントする時、いきなり大人数に指示や育成が施せるかといったら、それは無理難題です。マネジメントは、最初は少人数から始め、慣れてきたら3人、5人、・・・と、少しづつ経験を積ませることが必要です。

OJTメンター制度の目的は、新人・部下育成、そして離職率の低下を目指すものですが、それと同時に、OJTメンターを通じて「プレ管理職経験」を積ませることです。OJTメンターとして、1人の新人・部下指導を行い、「ヒトを通じてコトを成す(getting things done through others)」というマネジメントの本質を体験してもらうことができます。

新入社員の理想の上司・先輩は「丁寧に指導する人」

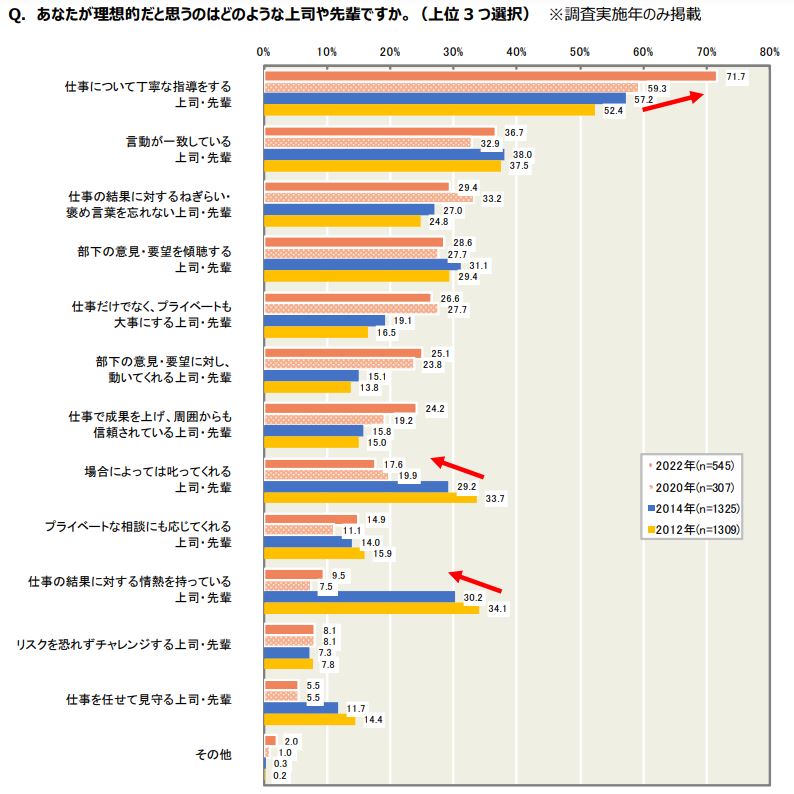

日本能率協会が実施した「2022年度新入社員意識調査」によれば、新入社員の理想の上司・先輩は「仕事について丁寧に指導する人(71.7%)」が1位という結果でした。

出典:日本能率協会

リモートワークの活用が進み、より丁寧な教え方が求められているということでしょう。組織社会化でいうところの新人の適応を促す「ティーチング(丁寧な教え方)」「スキャフォルディング(ちょい手出し・ヒント出し)」が有効だといえます。

とはいえ、管理職手前の方たちであるOJTメンター・指導員の方たちは、いわゆる「教え方」を体系的に学んだ経験はない方が大多数でしょう。実際、様々な企業さまでOJT研修を実施させていただくと、受講者の声として、

「ちゃんと教えているつもりだったが、自分ができていないことに気づけたのは貴重な経験だった」

「相手のキャパシティを推し量ったうえで教えることに関して、自分は得意だと過信していたが、(ロールプレイを実施して)フィードバックを受けてみると散々な結果だったので目からうろこだった」

「先輩や上司から教えてもらっていたころを思い出しながら教えていましたが、ぼんやりしたものだったと思いました。研修を受けて言語化されたことで理解が進みました」

などの意見が上がります。研修を受講することで、自分の経験を教え方の知見と照らし合わせ、丁寧な教え方を自分の血肉にするきっかけにしていただけているのだと思います。

===

【OJTメンター研修・指導員研修】及び非言語メッセージの受発信を意識した【非言語コミュニケーション研修】を通じて、OJTメンター・指導員育成を支援し、職場の風通しを良くしながら、職場一丸となって会社のミッションに向かって行ける、「皆で教える職場風土」を作るお手伝いをしていきたいと願っています。

基本カリキュラム

(○は参加者同士の意見交換 ●は講師からの情報提供)

ラーンフォレストの仕事の進め方について

まずはお話を聴かせてください。

ホームページやブログ等で興味を持っていただけましたら、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

その後、メールや電話でやり取りをさせたいただき、「会って話を聞いてみようかな」と思っていただけましたら、貴社にお伺いして「貴社の状況」や「お考えの研修」についてのインタビューをさせていただきます。

(※zoom等、リモートも承ります。)

その上で研修のたたき台とお見積もりを提示させていただき、導入の是非をご判断いただきます。

導入決定のご判断をいただけましたら、更なるインタビューの上、事前調査に入らせていただきます。

ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

| お問い合せフォーム

メール:h.hayashi@learn-forest.com 電話:03-6326-2295 |