組織の不条理

組織の不条理

菊澤研宗

プロローグ

・組織の本質は人間の限定合理性に。

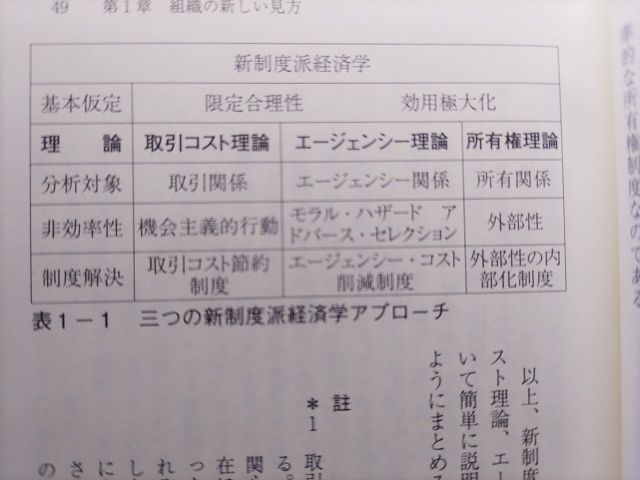

第1章 組織の新しい見方

・人間は資源をできるだけ効率的に利用するために、人間関係上の「取引コスト」を節約し、人間の悪しき機会主義的行動を抑止する何らかの規則、ルール、法律などの制度を形成。

・全ての契約にとって共通の当事者となる所有経営者が監視役となって従業員を管理する資源配分システムが中小企業であり、効果的な所有権制度。

○オーナーシップに通じる。

第3章 大東亜戦争における日本軍の興亡

・「硫黄島戦」と「沖縄戦」は、大本営の指導した水際撃滅作戦が現地では放棄され、本土決戦を遅らせるという基本戦略のもと、現場主導で防衛陣地持久作戦が展開。日本軍において戦略と戦術の分離が生じた。

第4章 不条理なガダルカナル戦

・日本陸海軍は情報を共有することなく、全く学習しない非合理で傲慢な組織であったため、より効率的な戦術へと変化できず。作戦レベルでも、日本軍は情報を無視し、硬直的で官僚主義的思考のもとに机上のプランを立てる傾向が。

・限定合理的な世界では、より効率的な戦略や製品が非効率であることに気づいても、移行するには巨大な埋没コストと取引コストが発生するので、容易に変化できない不条理に陥ることに。かすかな勝利の可能性があれば、このままの状態にとどまる歓声が強く働く。

○と、言う風に都合よく思いこむ。自戒を込めて。

・エージェンシー関係が生み出すモラル・ハザード現象を抑止するために設定された制度が、逆にアドバース・セレクション(逆淘汰)という不条理な現象を生み出す。

第6章 不条理を回避したジャワ軍政

○普遍的な人間の尊厳を尊重するマネジメントが今村均流、ということでしょうか。

第7章 不条理を回避した硫黄島戦と沖縄戦

・優れた組織に見られる組織学習効果が見出せる。

・全ての人間は限定合理的であり、人間は機会があれば悪徳的であっても利己的利益を追求するような機会主義的行動を取る可能性。常に騙し合いや駆け引きが起こるので、取引コストが発生。

第9章 組織の不条理と条理

・K・R・ポパーによると、人間が限定合理的であることを自覚し、誤りから学ぶためには、積極的に誤りを受け入れ、徹底的に批判的議論を展開することが必要。

第10章 組織の不条理を超えて

・批判というのは誤った処置を弾劾するためのものではなく、その意義は誤りから得られた認識によって業績を改善することに。

中公文庫版のためのあとがき

・カントの言う人間的な自由とは「自律」。外部の原因に囚われない「消極的に自由」であるとともに、自ら積極的に価値判断して行動を始めるという「積極的自由」でもある。

○自律的人材。

・自律的行動には、常に「責任」が伴い、道徳的。カントによると、「自由」と「責任」は対概念。(中略)人間の自律性を引き出すことをカントは「啓蒙」と。

・ドラッカーの「顧客の創造」は、「経営者は自由人たれ!」「経営者は自律的であるべきだ!」ということの言い換え。(中略)人間の自律性を引き出すための人間主義的な(啓蒙的な)管理論。

応援クリック、励みになります!

![]()

にほんブログ村