対話型ファシリテーションの手ほどき

対話型ファシリテーションの手ほどき

中田豊一

1.「なぜ?」と聞かない質問術

・私たちは、「なぜ?」と聞かれるとつい「言い訳」をするようにできている。

〇なぜなぜ分析など、whyは有効なことも多いけど、プライベートでは確かに使わないほうが良いかも、と、目からうろこでした。

2.「どうでした?」ではどうにもならない

・「How=どう」質問にはどうにでも答えられるので、相手を戸惑わせたり確認のない答えを強要したりする可能性が高い良くない質問の典型。

・5W1H のWhyとHow以外の4Wで聞いていく。

・WhyとHowはどちらも問う方は楽をして、答える相手に考えさせる質問。面倒なので適当に答えをでっちあげるか、聞き手の顔色を見ながら自分に都合の良いように答えを作るということに。

3.「朝ごはんはいつも何食べる?」の過ち

・「これはいつ植えたのですか?」など、次々と単純な質問をつなげていくと対話に熱が入ってきて、そのうち必ず本音が飛び出してくる。

・「いつもはどうですか?」「最近は?「皆さんは?」などという『一般化された質問』は、相手の考えを尋ねているに過ぎない。

4.簡単な事実質問が現実を浮かび上がらせる

・事実のほとんどは過去の出来事。「~どう対処しますか?」と現在形(一般論)で聞きたくなったら「どう対処しましたか?」と過去形に変えて尋ねるよう努めるのが、事実質問に徹するための最大のコツ。

6.行動変化に繋がる気付きを促すファシリテーション

・対話型ファシリテーションは、簡単な事実質問によるやりとりを通して相手に気づきを促した結果として、問題を解決するために必要な行動変化を当事者自らが起こすように働きかけるための手法。

7.○○したことは、使う

〇「○○」には「find」「discover」など、発見を意味する言葉が。内発的動機が強い。

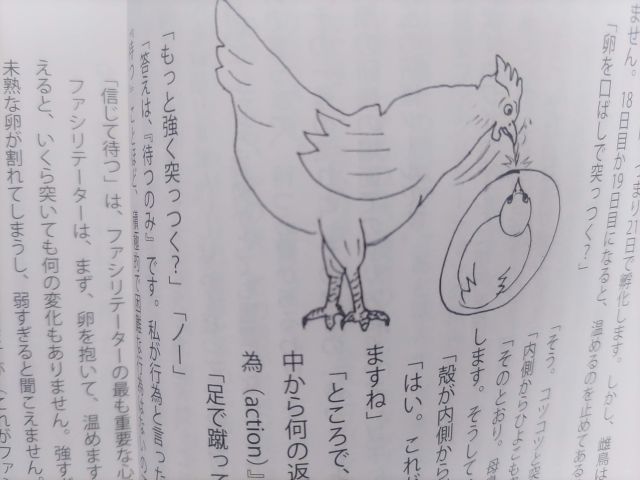

8.信じて待つ=ファシリテーションの極意

〇啐啄同時。

9.気付きには時間がかかる

・働きかけてから気づきに至るま出には、ある程度の時間が必要なことがある、タイムラグが存在しうる。

〇これを待てるか否かが良い講師か否かの分水嶺。自戒を込めて。

13.それは本当に問題か

・相手が「〇〇の問題で困っている」と言うなら、「一番最近だれがどのように困ったか?」あるいは「それを解決するためにどんな努力をこれまでしてきたか?」を聞く。

15.時系列で聞いていく

〇これは普段インタビューをする際に大事にしていることの一つ。聞かれる側も思い出しやすいようです。板橋区起業家インタビューを通して感じたことでもあります。

19. 栄養不良の原因は貧困か

・『「なぜ」という質問は禁句』を逆手に取り、あえて「なぜ?」と尋ねることで、相手の誤った固定観念を引き出し、事実質問を使ってそれを検証することで、新たな学びと気付きを引き起こす方法も。

ビジネスに取り入れるときのバランス感覚が問われそうです。

20.考えさせるな、思い出させろ

・対話を通じて、自分たちにできることや知っていることが何で、できないことは何なのかを明確に区別させる作業。「知之為知之、不知為不知。是知也。」という孔子の教えの応用。

21.空中戦を地上戦に

・会議や議論の場に臨んだら、まずは「空中戦と地上戦」の違いを意識。

応援クリック、励みになります!![]()

にほんブログ村