アートベース・リサーチ(ABR)と クリエイティブ・アーツセラピー(CAT)=「読書会とミニワークショップ1」に参加させていただきました。

先日、ドラマセラピー連続セッション「母なるもの」に参加させていただいた際、尾上先生よりお誘いいただいた表記読書会へのお誘いをいただきました。全6回の連続セッションの第1回、差しさわりのない範囲で備忘録として記します。

===

・アイスブレイク。ものさし、画面上に両手を広げて手のひらをカメラに向け、好きなら手を振って笑顔に。←アーティスティックだよね、と尾上先生

===

第1章 「芸術の知」と「芸術の癒し」による研究・探求

尾上明代先生

- 芸術を介したコミュニティーを作るというのが、ABRの神髄では。

- 芸術の知を通して世界を変えようとする協働的な探求であり、創造的な実践がABR。

倉石先生:当事者性は大事だが、どこに配置?前に出す、後ろに引く?選択肢はあり得る?

尾上先生:ABRは当事者性的なもの。アートそのものが当事者性。前面に出さなくても良いこともある。研究方法を工夫することでグラデーションが出る。

→当事者性がないと思った研究が、研究することで出てくることも→第5章参照

→演劇やアートを使うことで当事者になり得る。ABRの研究ではなくても。

チャット→尾上先生の発表は、当事者として表現者であるという芸術にリスペクトを感じた。

第2章 アートセラピーとABR:可視化された作品を介した自己探求

倉石聡子先生

- 1940,50年代、アメリカの学会では、アート・アズ・セラピーVSアート・サイコセラピー。アズは感覚で探求するプロセス、サイコは、それを分析していく。今はアーティスティック・インクワイアリ。

- アートセラピーとABRの共通点。臨床家の視点。治療と研究をつなぐもの。言葉で語れない、キャッチできない方との研究にアートの力は大きい、繋ぐものになりえる。臨床的視点、臨床的文脈。表現が持つ暴露性、脆弱性もある。心理的安全、倫理的境界にあいまいさを理解する視点が生かせる。幼少期の遊びを院生に。

尾上先生:絵が持つ力を感じた。ABRに肉薄する考察。言語だけを使った場合に比べ、アートにしなかったら得られなかったものは?

倉石先生:倫理で想像するものは、アメリカでの授業、法律と倫理は一緒だった。言語のみでアートを使わなかった。アートを取り入れればいいのでは、と、倫理を教えるときにアートを取り入れている。左脳的なもの、きっちり枠があるのでその中で学ぶものだが、アートを取り入れるのは、自分の倫理化やコアなものはなんだろう?というのがアートの中で探索された。多層的な多義的で豊かな学びが、倫理の発表の時にそう思った。

尾上先生:アートは持ち帰れるよね。

K先生:言葉にならないものを言葉にするのは何かのきっかけがないとできない。アートが非知、未知のものをどう知る?

倉石先生:アートセラピーで使うアート、仮説は立てるが、その方の意味付けを聞き取らなければ、一方的な分析に。本人に聞く。

K先生:アートを通して明らかにする、という考え方が主流?今そこにはないけど、問いかけによって生まれてくるもの?

倉石先生:何かを見ていくツールにするとか、素材を握っているうちに触発されて、自分になかったものがアクティブに進んでいくこともある。仮想的な価値。

===

【ワークショップ】

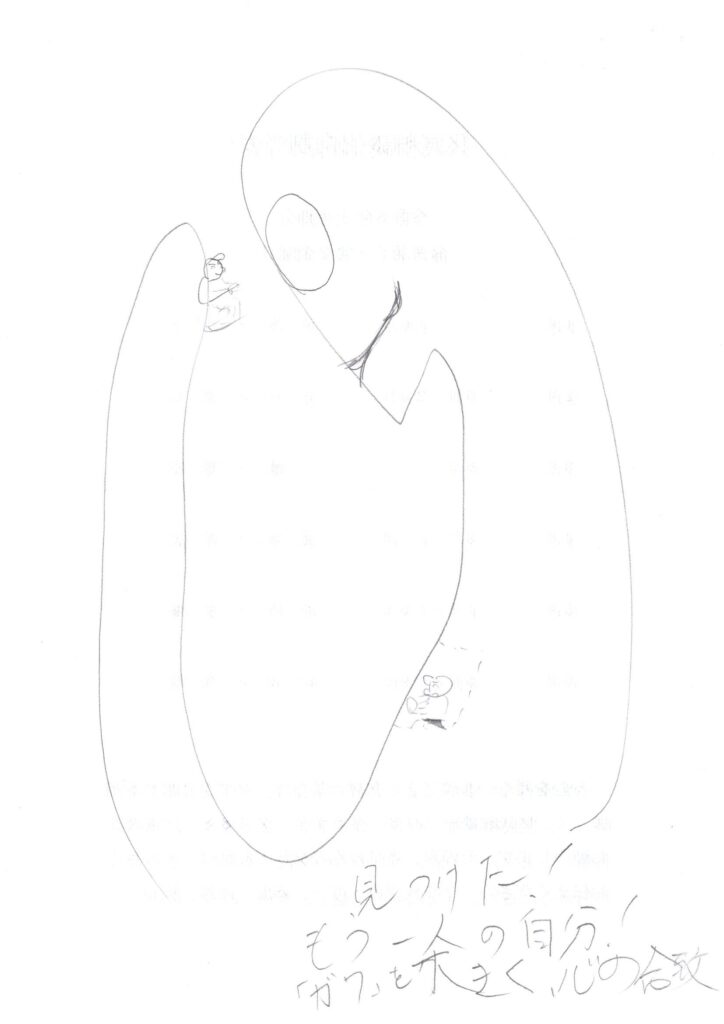

- 紙に線を描く見立てる→色、線を加える。5分くらいで。これに、短いキャプションをつける。三行くらい。

〇牛久大仏みたいな宇宙人?「見つけた、もう一人の自分!『ガワ』を大きく、心の合致」。何の意味があるのでしょう。BORで共有。

Sさん:川、原っぱ、風流れて、私はとどまる。

Mさん:襟、のどぼとけが浮かんできた。口が歌っている。

===

チャット→リフレクションの具体的なやり方は?

K先生:リフレクションでは「対話の中で意味を生み出す」という姿勢を重視する。表現されたものには、必ず何らかの意味があるという前提で扱う。例えば「なぜこの色を選んだ?」という問いに対し、「なんとなく」でなく、その場で言語化していく。身体はすでに意味を知っていて、言葉が追いついていないだけ、と捉える。事前に「知識の説明ではなく、即興的に意味をつくるリフレクションである」と伝えておくとスムーズ。

K先生:ABR(Arts-Based Research)は、言語以外の表現(ダンス・小説・映画など)で研究成果を提示することが海外ではよくある。言語的解釈とアート表現は「ダンスパートナー」のような関係で、どちらも研究成果たり得る。アート作品に注釈を添えて言語的解釈を補足する方法も有効。

チャット→Fさん。プロダクトでなく、プロセスから読み取る。

===

〇私から尾上先生に質問。「講師として、どのくらい待つ?」。

尾上先生:問いを待つ→強制しない。後でジャーナル、日誌で。答えがないかもしれない。ゴールがなくても。たくさんある。見つけなくても抱えなくては。

神宮先生:答えが出ないという重要な局面がセラピー。そこにあるものを探求するもの、準備、防衛など。別れるけど、また合流する。

Yさん:答えはその人その人が見出だすもの。出すか出さないかではなく、その人の体験が答え。

〇セラピーと研修は違うけど、それでもどこまで待てるか、という根本は同じような気がしました。

===

皆さま、ありがとうございました!次回も楽しみです。

応援クリック、励みになります!![]()

にほんブログ村